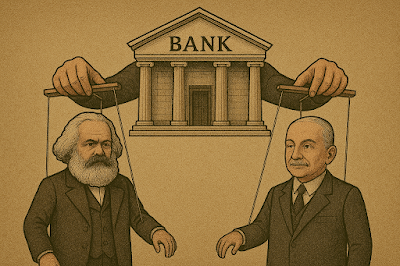

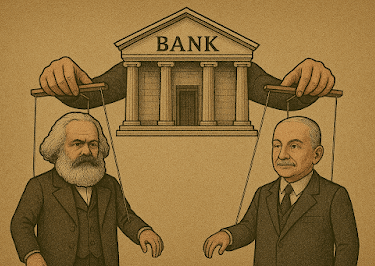

Mises y Marx, funcionales a la Banca

Los destacados teóricos del marxismo y el liberalismo han sido funcionales, sin saberlo, a la casta financiera global y sus instrumentos de dominio.

ESCUELA ECONOMICA SOBERANISTA

1. Introducción

2. Dos teorías, una consecuencia: la disolución nacional

3. El enemigo compartido: la soberanía nacional

▪ Marx contra el Estado-nación "burgués"

▪ Mises contra el Estado como obstáculo al mercado

▪ Un mismo blanco: la soberanía nacional

4. Consecuencias: la pista libre para el sistema financiero

▪ El nuevo amo: la casta financiera globalista

▪ La revolución permanente y el mercado global como enemigos de la frontera

▪ La disolución de lo común como condición del dominio financiero

5. Cómo Marx empoderó a la casta financiera global

6. Cómo Mises empoderó a la casta financiera global

7. Recuperar la nación como comunidad soberana

▪ Una economía al servicio del bien común y el ciudadano

8. Conclusión

1. Introducción

Tanto el liberalismo ultra individualista de Ludwig von Mises como el comunismo ultra colectivista de Karl Marx ofrecieron modelos que, pese a sus antagonismos ideológicos superficiales, coincidieron en un punto crucial: terminaron por quitar de la economía su fundamento nacional y dejaron la vía libre para el empoderamiento contemporáneo del sistema financiero global.

Ambas teorías coincidieron en estos puntos esenciales:

1) Ataque al Estado Nación Soberano.

2) Empoderamiento del sistema bancario/financiero.

El ataque contra el Estado nación lo llevaron a cabo a través de la erosión y lucha contra los fundamentos existenciales del mismo. Minusvalorando su existencia y distorsionando su función.

Por otra parte el empoderamiento de la casta financiera se dio a través de una distorsión e infravaloración del poder real del Sistema financiero y el peligro desestabilizador de sus herramientas extractivistas.

El resultado de una lucha de siglos entre liberalismo y socialismo dio como resultado una sangría que nos condujo al presente, donde la soberanía de los Estados nacionales se encuentra gravemente erosionada, y donde es un hecho el papel hegemónico de la oligarquía financiera internacional que avanza casi sin resistencia con su agenda globalista.

Cabe resaltar antes que nada, que se rechaza una lectura conspirativa, en ningún lugar afirmo que ambas ideologías o ideologos tramaron en secreto la destrucción del Estado Nación y el empoderamiento de la clase extractiva financiera. Solo afirmo que ambas ideologías extremas el marxismo y el liberalismo austríaco han sido, por sus postulados, funcionales a dichos procesos.

También es importante recalcar que el liberalismo de Ludwig von Mises es una versión extrema, radical y globalista del verdadero liberalismo original y nacional de John Locke y Adam Smith.

Y que el socialismo de Karl Marx es una versión extrema, radical y globalista del verdadero socialismo original, llamado "utópico" de manera despectiva por Marx.

Ambos movimientos originales fueron raptados por estos intelectuales para hacerlos funcionales a los intereses de los grandes banqueros del mundo.

En nombre del individuo (Mises) o de la clase (Marx), ambos eliminaron a la nación como sujeto económico y político soberano. Y al hacerlo, crearon las condiciones para debilitar precisamente aquellas estructuras que permiten a los pueblos organizar su economía con base en su historia, sus lazos naturales, su cultura y sus vínculos reales de solidaridad.

Bajo ambos edificios lógico-argumentativos, la economía dejó de ser una herramienta al servicio de la vida común de una nación, para convertirse en una abstracción ideológica materialista: en un caso, el mercado sin límites que debe servir al individuo; en el otro, la revolución sin fronteras de una clase social. Ambas visiones desplazaron "lo económico" de su enraizamiento territorial y comunitario, y lo pusieron al servicio de un poder que desde hace siglos viene creciendo y que no reconoce fronteras: el sistema financiero global.

Paradójicamente, tanto el liberalismo como el marxismo -que se presentan como opuestos irreconciliables- terminan sirviendo a un mismo fin: la disolución de las soberanías nacionales. En un mundo donde el concepto de lo nacional está siendo erosionado, el capital transnacional no necesita ya justificar su dominio; simplemente lo ejerce sin obstáculos, sin ser el blanco principal de crítica de ninguna teoría. Por eso, hoy más que elegir entre individuo o clase, liberalismo o socialismo, se impone trascender esa falsa oposición puesta frente a nuestros ojos para dividirnos, distraernos, engañarnos y someternos. Por ello hay que repensar la economía desde la nación, desde el arraigo, desde la comunidad y la soberanía.

2. Dos teorías, una consecuencia: la disolución nacional.

A primera vista, Ludwig von Mises y Karl Marx parecen ocupar extremos opuestos del espectro ideológico. Uno es defensor acérrimo del libre mercado, del individualismo metodológico y de la propiedad privada como pilar de la civilización. El otro, crítico radical del capitalismo, promotor de la abolición de la propiedad privada y de una sociedad sin clases. En apariencia no tienen nada en común. Sin embargo, ambos comparten un rasgo estructural que suele pasar desapercibido: su indiferencia -o abierta hostilidad- hacia las formas tradicionales de comunidad y pertenencia.

Mises basa su teoría económica en la acción individual racional y subjetiva: la llama praxeología. Para él, solo el individuo actúa; rechaza cualquier perspectiva colectiva -como la humanidad, nación, raza, pueblo- para entender la economía. Su modelo presupone sujetos aislados, racionales, radicalmente subjetivos, que interactúan en un mercado ilimitado, global. La nación, en esta visión, no es un actor económico, sino un accidente histórico o incluso un obstáculo al progreso liberal. Muchos seguidores de la Escuela Austriaca señalan al Estado como el enemigo.

Por su parte, Marx relega lo nacional a un papel transitorio dentro del conflicto histórico entre clases internacionales. La famosa frase del Manifiesto Comunista, “los obreros no tienen patria”, no es solo una consigna: es la expresión coherente de su teoría. La nación -como la familia, la religión o la tradición- es vista como una forma ideológica al servicio del capital burgués. Por eso, en su modelo, la emancipación pasa por la disolución de esos lazos “falsos”, para dar paso a una identidad de clase universal, sin fronteras. Muchos marxistas señalan al capitalista productivo, o incluso al Mercado como el enemigo.

El resultado, en ambos casos, es el mismo: la comunidad concreta es disuelta en favor de abstracciones ideológicas universales. En ambos casos, la nación como sujeto político-económico desaparece: en Marx, porque el proletariado no tiene patria; en Mises, porque el individuo se basta a sí mismo en el mercado. Mises, promete libertad solo a través del mercado global autorregulado; Marx ofrece la emancipación solo a través de la revolución mundial del proletariado. Ambos borran del mapa a las comunidades nacionales, históricas, territoriales, culturales y espirituales que dan forma a la vida real de los pueblos.

Ambos fracturan y enfrentan un extremo del complemento necesario para lograr la producción: la alianza entre el Capital y el Trabajo. En una visión no ideológica, Capital y Trabajo son factores de la producción complementarios sumamente necesarios para el desarrollo, la prosperidad y la unidad nacional. Pero Mises reivindica el capital y niega el valor del trabajo. Marx reivindica el trabajo y niega el valor del capital. Toda la Guerra Fría estuvo basada en este choque ideológico que potenció el avance del globalismo y el debilitamiento de las naciones.

Lo común, lo compartido, lo vivido colectivamente -eso que hace de una economía algo más que una suma de transacciones o una lucha de intereses de clase- desaparece en estas teorías. Y con ello, se debilita también la capacidad de los pueblos para organizar su vida económica desde criterios propios, desde sus necesidades reales y desde su soberanía.

3. El enemigo compartido: la soberanía nacional

A pesar de sus diferencias doctrinales, tanto Ludwig von Mises como Karl Marx identifican en la soberanía nacional un obstáculo a sus respectivos ideales. Ambos ven la soberanía nacional como un obstáculo al ideal: para uno, la unidad proletaria en su lucha de clases; para el otro, la libertad económica.

Esta coincidencia no es superficial: revela una raíz común en la forma en que ambos conciben el orden político y económico. Tanto para el liberalismo radical como para el marxismo revolucionario, el Estado-nación soberano -con sus fronteras, su identidad cultural y su autonomía política- representa un obstáculo que debe ser superado para dar paso a un orden superior: ya sea el mercado global único (globalismo económico) o la dictadura internacional del proletariado (globalismo político).

Marx contra el Estado-nación "burgués".

Marx, en su afán de denunciar al capitalismo, elaboró una crítica radical que se construyó sobre una abstracción: la clase proletaria como sujeto universal de la historia. Su modelo de transformación no reconocía las particularidades culturales, históricas o nacionales, sino que proponía una revolución global que anulaba las fronteras y desdibujaba las identidades colectivas concretas.

Para Marx, el Estado nacional no es más que el instrumento de dominación de una clase sobre otra. Las naciones modernas surgen en el contexto de la burguesía y el Estado moderno, y no existirán en una sociedad comunista futura. En su análisis histórico, el surgimiento de los Estados modernos está íntimamente ligado a la consolidación del capitalismo y de la burguesía como clase dominante. La nación es para Marx una construcción ideológica que, en muchos casos, sirve para dividir a los trabajadores y mantener el poder burgués. La revolución internacional tenía como base la unidad obrera que trascendía fronteras, por eso la nación y la patria eran vistas como construcciones transitorias que desaparecerían.

Por eso, el Estado-nación burgués no puede ser reformado: debe ser destruido para dar lugar a una nueva forma de organización política basada en el poder obrero. En esa transición, la nación pierde relevancia frente a la unidad de clase internacional. El proletariado, por definición, no tiene patria. La revolución socialista no reconoce fronteras. Los países son meras plataformas para expandir la revolución comunista, así operó la URSS, que pretendía expandirse hasta formar un único Estado mundial de poder centralizado (globalismo político).

El objetivo final no es una federación de naciones soberanas, sino una humanidad unificada por la abolición de la propiedad privada, el fin de las clases y la desaparición de los Estados nacionales. Marx no propone un nuevo tipo de soberanía, sino su disolución en favor de un universalismo clasista abstracto. Marx quiere destruir el Estado-nación burgués para instaurar la dictadura del proletariado internacional.

Mises contra el Estado como obstáculo al mercado

Mises quiere reducir el Estado a su mínima expresión, dejando al mercado global operar sin interferencias, ni regulaciones.

Mises, desde su defensa acérrima del libre mercado, deslegitimó toda forma de intervención estatal en la economía. Su pensamiento, fundado en la idea de un individuo racional que actúa por interés propio, sirvió para construir una economía desligada de los pueblos, de la soberanía nacional y de cualquier noción de comunidad. Su obra no sólo alimentó el ultraliberalismo, sino que contribuyó a convertir al mercado en un nuevo árbitro incuestionable del destino colectivo y fue la base para el anarcocapitalismo. El resultado fue la legitimación de una economía global regida por flujos de capital que escapan a cualquier control democrático. En este marco, las naciones pierden su capacidad de autodeterminación y quedan sometidas al poder del sistema financiero global.

Mises ve en el Estado nación como una amenaza constante a la libertad individual y al buen funcionamiento de la economía. Si bien no aboga explícitamente por su abolición total -como haría más tarde su discípulo M. Rothbard o los anarcocapitalistas-, su ideal es un Estado mínimo, reducido casi exclusivamente a funciones policiales y judiciales. Para Mises, cualquier forma de intervención estatal en la economía -desde aranceles hasta políticas industriales o controles de cambio- distorsiona los precios y erosiona la supuesta ultra-eficiencia del mercado.

En este esquema, la soberanía económica nacional se convierte en una aberración: las decisiones deben tomarse según las señales del mercado, no según los intereses estratégicos de una nación.

El comercio debe ser libre, el capital debe moverse sin trabas, y las fronteras no deben obstaculizar la circulación de bienes, inmigrantes y dinero (todas prescripciones normativas liberales). La economía, en tanto lógica universal de la acción humana, no debe estar subordinada a proyectos políticos nacionales, sino puramente a fines subjetivos del individuo. El eje individualista abstracto disuelve la nación en la consciencia. El economista austriaco Friedrich von Hayek llegó a promover literalmente la desnacionalización del dinero.

Un mismo blanco: la soberanía nacional.

Ambos discursos, aunque nacidos desde trincheras ideológicas opuestas, terminaron desviando la crítica más urgente: la del capital financiero como estructura de poder real, sin rostro ni territorio, que se fortalece en la medida en que se debilitan los marcos nacionales.

Lo que une a Marx y a Mises, en última instancia, es su desconfianza -o desprecio- hacia la soberanía popular encarnada en el Estado-nación. En lugar de concebir la nación como un cuerpo político con derecho a autodeterminar su destino económico, o político, ambos la reducen a una ficción o una amenaza. En sus modelos, no hay lugar para una economía enraizada, gestionada democráticamente por una comunidad nacional. Toda forma de organización local, soberana, arraigada, se considera una limitación al despliegue del ideal: la revolución internacional o el mercado global.

Tanto Mises como Marx, declararon la guerra a los fundamentos nacionales de la economía.

Así, bajo etiquetas distintas, ambos contribuyen a erosionar la idea misma de un pueblo que gobierna su economía. La soberanía nacional -es decir, la capacidad colectiva de un pueblo para decidir sobre su destino material- queda deslegitimada tanto desde la izquierda como desde la derecha. En ambos casos, el resultado fue la erosión de las naciones como ejes vertebradores de la economía y el desarrollo.

Supremacismo de MERCADO y Supremacismo de CLASE.

Mises impulsa un supremacismo de mercado universal, es decir el mercado por sobre todo.

Marx impulsa un supremacismo proletario universal, es decir la clase social por sobre todo.

El primero se centra en desnacionalizar la economía, el segundo se centra en desnacionalizar la frontera nacional en una lucha explícitamente internacionalista.

Para el primero no existe nación, existe individuo absoluto.

Para el segundo no existe nación, existe clase proletaria.

Diluyen ontológicamente la comunidad natural, mientras dan vía libre al poder financiero para empoderarse mientras las fuerzas productivas se disuelven en un conflicto artificialmente creado.

4. Consecuencias: la pista libre para el sistema financiero.

En un mundo sin soberanías ni vínculos comunitarios fuertes, el capital se mueve libremente, sin resistencias. Tanto el marxismo como el ultra liberalismo nacieron como críticas al orden económico existente, y cada uno prometía una forma de "emancipación": la libertad del individuo frente al poder del Estado (en Mises), o la liberación del trabajador frente a la opresión del capital (en Marx). Pero, en la práctica, el despliegue histórico de estas ideologías ha terminado por habilitar el ascenso de una fuerza que ninguno de los dos sistemas llegó a enfrentar de manera primaria: el sistema financiero global, que conforma una oligarquía financiera internacional, un poder que no necesita ni ciudadanos ni clases ni naciones, solo consumidores atomizados y territorios desregulados.

Dejar al mercado libre sin regulaciones ni interferencias es la antesala, la precondición que permite a los banqueros expropiar libremente la riqueza de la economía productiva (capital+trabajo) a través del interés del dinero.

Ambas teorías fueron funcionales al poder financiero, minusvalorando su peligro su fuerza y su alcance, desviando la crítica así como legitimando las condiciones y herramientas que lo empoderaron.

El nuevo amo: la casta financiera globalista.

El capital financiero opera por encima de los Estados y las ideologías. No tiene patria, ni cultura, ni lealtades. Se mueve donde hay desregulación, beneficios fiscales, mano de obra barata y mercados abiertos sin control estatal. No le interesan las formas tradicionales de comunidad: las disuelve o las convierte en mercancía. En un mundo donde las naciones han sido llevadas a abandonar su soberanía económica y donde las ideologías han convertido la economía en un mecanismo autónomo, el capital financiero encuentra su hábitat ideal. Este poder supranacional financia medios de comunicación, influencer, economistas, y promueve teorías que favorecen su accionar.

La revolución permanente y el mercado global como enemigos de la frontera.

Paradójicamente, tanto el proyecto revolucionario marxista como el mercado sin restricciones defendido por Mises han contribuido a eliminar los límites que contenían el poder del capital supranacional. Marx, al proponer una revolución internacional que destruyera las estructuras nacionales, abrió camino a un internacionalismo que -cuando fracasó políticamente- fue reciclado como globalismo económico. Por su parte, Mises, al predicar la competencia global sin trabas, debilitó la legitimidad de cualquier forma de protección económica, facilitando la entrada de corporaciones transnacionales y fondos especulativos en los mercados locales. Por ejemplo, los ultraliberales rechazan los aranceles del presidente norteamericano Donald Trump y su política económica proteccionista.

Ambos modelos desmantelaron los diques de contención que protegían a las comunidades frente a los abusos y la concentración de poder a escala mundial. En el discurso marxista, la “solidaridad internacional” justifica el desarraigo y la movilidad forzada de los trabajadores; en el discurso liberal, la “eficiencia del mercado” justifica la destrucción de la industrias nacional, la pérdida de empleos y la subordinación hacia actores financieros que nadie eligió, incluso se justifica la sustitución de población nativa por mano de obra cuasi esclava de inmigrantes.

La disolución de lo común como condición del dominio financiero.

Tanto la revolución permanente de una clase sin patria, como el libre mercado absoluto que desprecia aranceles y controles, terminan siendo funcionales al mismo proceso: la disolución de los límites al poder financiero. Cuando la nación ya no es soberana, cuando la comunidad ya no tiene autoridad sobre sus recursos, cuando las decisiones económicas se toman fuera del territorio y al margen de la voluntad popular, el capital financiero no encuentra resistencia. Las fronteras están siendo desmanteladas, y con ello, la capacidad de los pueblos para oponerse a su sometimiento económico.

Así, lo que parecía una oposición entre dos grandes ideologías termina siendo una falsa dicotomía. Ambas, por caminos distintos, han contribuido a crear un mundo perfectamente funcional para el capital sin patria.

5. Como Marx empoderó a la casta financiera global.

De manera consciente o inconsciente Karl Marx contribuyó con su teoría a empoderar el capital financiero, los intereses, el crédito, la especulación, los títulos de deuda etc. ¿cómo? a través de varias formas en las que infravaloró este capital.

Primero, lo categorizó como "capital ficticio".

Segundo, asignó una ontología subordinada al capital industrial, de menor importancia. Es decir una subestimación estructural.

Tercero, afirmó que no es parte del proceso productivo, por tanto no forma parte directa de la explotación.

Cuarto, al focalizar toda la crítica al capital industrial, desvió la crítica de los banqueros, la usura y el poder de emisión privada de dinero. Es decir realizó un desplazamiento del problema.

Quinto, el dinero como mercancía (ni como bien social ni como una institución social).

Marx subordina el capital financiero al capital industrial, porque éste es el que crea valor y plusvalía. El capital financiero es "ficticio", a veces lo llama "nulo", ya que no genera valor ni plusvalía de manera directa.

“El capital ficticio es el capital que figura como tal únicamente en forma de una promesa de pago. No tiene una base real inmediata en el proceso de producción.” - Marx, El Capital, Libro III

Para Marx, el capital ficticio es una forma de capital que no existe físicamente como los medios de producción ni como mercancías, sino como representaciones de valor futuro.

Son títulos, acciones, bonos, deuda pública o instrumentos financieros que no producen valor por sí mismos, pero este capital "ficticio" puede circular y acumularse en los mercados financieros como si fuese capital real, pero no participa directamente en la producción de valor.

Este "gran error" de Marx fue muy oportuno para la casta extractiva financiera. Hoy en día el valor total de los activos financieros (acciones, derivados, fondos, etc.) es varias veces mayor que el PIB mundial. Las decisiones sobre inversión, empleo y estrategia empresarial están determinadas por las expectativas de rentabilidad en los mercados financieros. Incluso las empresas industriales se comportan como actores financieros: recompran acciones, especulan con divisas, manipulan sus balances para satisfacer a los inversores.

No lo ve como núcleo operativo del poder económico, ni como parte directa del sistema de explotación, sino como un instrumento secundario que ayuda a expandir al capital industrial.

Marx reconoce que el capital financiero tiende a crecer de manera exponencial (interés sobre interés), capaz de superar la capacidad de pago de los deudores.

Tras señalar brevemente ese problema, Marx “abandona abruptamente el tema” y vuelve a su tesis de que, a pesar de su poder, el capital financiero está subordinado a la dinámica del capital industrial.

Según él, el capitalismo industrial utiliza el capital financiero para expandirse, y por tanto lo mantiene bajo su lógica. El destino del capitalismo industrial era usar el capital financiero como herramienta de expansión. El capital a interés quedaba entonces subordinado y por ello infravalorada su peligrosidad.

Esta jerarquía conceptual -donde la “producción” sigue siendo el centro y la “finanza” es algo secundario- minimiza el poder real del capital financiero, que hoy no solo dirige los flujos globales de dinero, sino que controla empresas, gobiernos, políticas monetarias, medios de comunicación y universidades.

6. Como Mises empoderó a la casta financiera global.

De manera consciente o inconsciente Ludwig von Mises contribuyó con su teoría a empoderar el sistema financiero, los intereses, el crédito, la banca comercial y la especulación. ¿Como lo hizo?

Aunque Ludwig von Mises es reconocido por una retórica fuertemente antibanca central estatal, su teoría es un respaldo, en general, a la banca privada, la usura e incluso la emisión privada de dinero. Estos son los puntos que a mi criterio lo demuestran:

Primero, en su tratado de economía "La Acción Humana" se manifestó a favor de un sistema de "completa libertad bancaria" como mejor procedimiento posible para lograr un sistema financiero estable en una economía de mercado.

Segundo, en su sistema de "completa libertad bancaria" dejó la puerta abierta a un coeficiente de reserva fraccionaria y la consecuente emisión privada de medios fiduciarios.

Tercero, contempló en otros escritos (no en su tratado económico) un sistema de coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista, pero pronto lo descartó como políticamente irrealizable (Juan Ramón Rallo). Esto desorientó a muchos de sus propios seguidores.

Cuarto, su forzada "teoría del ciclo económico" termina responsabilizando de toda crisis económica a la tasa de interés fijada por el gobierno vía banca central. Es decir, realizó un desplazamiento del problema, de lo privado hacia lo público.

Quinto, Mises legitimaba el interés del dinero. Desde su perspectiva de la escuela austríaca de economía, el interés no es una injusticia ni una explotación, sino la expresión legítima de la preferencia temporal de los individuos. Que lleva a las personas a valorar más los bienes presentes que los bienes futuros. Por eso, alguien que presta dinero (renunciando al uso presente de ese dinero) exige una compensación: el interés.

Sexto, el dinero como mercancía (ni como bien social ni como una institución social) y su idílico teorema regresivo de la moneda para explicar su valor.

Estos 6 puntos pueden interpretarse como funcionales al statu quo de la banca comercial y el sistema financiero. A esto podemos sumarle el hecho de que Mises trata los medios fiduciarios como si fueran activos reales o “bienes presentes”, según el economista austríaco Juan Ramón Rallo, Mises no distingue correctamente entre activo real y activo financiero.

Pero esa defensa de la libertad bancaria no era un principio, sino un medio instrumental para limitar cuantitativamente el dinero. En los hechos, abría la puerta a una banca comercial con capacidad de expandirse bajo el supuesto de que la competencia la disciplinaría. De este modo, Mises enfrentaba al banco central como “enemigo visible”, pero dejaba intacto el poder privado de los banqueros privados.

7- Recuperar la nación como comunidad soberana

Frente al falso dilema entre ultra liberalismo y socialismo marxista, emerge hoy una necesidad histórica: reconstruir la soberanía de los pueblos sobre su destino económico, político y cultural. No se trata de volver a formas anacrónicas de nacionalismo. Se trata, más bien, de repensar la economía desde lo común, lo arraigado, lo concreto: desde las necesidades reales de las comunidades y desde su derecho a organizarse con independencia del poder financiero global.

La nación, entendida no como un obstáculo, sino como una comunidad viva, histórica y organizada, que debe recuperar su lugar como espacio legítimo de decisión económica al servicio de toda la ciudadanía. Es en el marco nacional donde todavía pueden darse procesos de deliberación democrática, políticas públicas soberanas y formas de coordinación económica socialmente útiles.

Una economía al servicio del bien común y el ciudadano.

Mientras el liberalismo pone la economía al servicio del individuo abstracto y el marxismo la somete a una clase universal sin patria; la otra alternativa que se impone hoy es una economía al servicio del bien común y el interés nacional. Esto implica reconocer que la producción, el trabajo, los recursos naturales y las decisiones estratégicas no pueden estar subordinados ni al interés privado absoluto ni a modelos sociales utópicos internacionalistas.

Organizar la economía desde la nación significa recuperar herramientas como la dirección estratégica, la protección de industrias clave, el control del crédito, la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de infraestructuras y redes productivas locales. Significa, también, revalorizar la cultura del trabajo, la solidaridad intergeneracional, así como la defensa del territorio y los recursos nativos.

8.Conclusión

Ambos pensadores, han desarrollado teorías totalizantes que han servido como caldo de descomposición del mayor logro civilizatorio de los últimos siglos: El Estado Nación Soberano y el Capitalismo Productivo. Sus teorías han favorecido a fin de cuentas, a una clase parasitaria de tipo financiera internacionalista que hoy es la capa dominante de Occidente y el mundo.

Durante los últimos siglos, el debate económico y político ha estado encapsulado en una falsa oposición: liberalismo vs. marxismo, mercado vs. Estado, individuo vs. colectivo. Esta dicotomía -alimentada por guerras ideológicas y polarizaciones mediáticas- ha servido más para confundir y manipular, que para esclarecer y mejorar. En ese fuego cruzado, lo que ha quedado fuera del campo de visión es justamente lo esencial: la comunidad política concreta, la nación soberana, el pueblo como sujeto histórico al cual la economía debe servir.

Tanto Mises como Marx ofrecieron ideologías que terminaron por erosionar las bases materiales y simbólicas de lo común. Al colocar al individuo o a la clase por encima de la nación, ambos deslegitimaron la idea de una economía al servicio de un cuerpo político soberano. En su lugar, dejaron vía libre a la expansión de un poder que sí entiende lo que está en juego: el capital financiero global, que avanza allí donde no hay estructuras que lo contengan, ni territorios que lo limiten, ni pueblos que lo enfrenten.

Hoy, el verdadero dilema no es entre individuo y clase, sino entre comunidad soberana y poder global. Entre una economía gestionada democráticamente por los pueblos o una economía entregada al control de fuerzas impersonales que operan más allá de cualquier ley, cultura o frontera.

Por eso, más allá de las etiquetas ideológicas heredadas, es hora de volver a pensar la economía como parte de la vida común, como una dimensión inseparable de la cultura, la historia y el destino de las naciones. La recuperación de la soberanía económica, política y espiritual no es una opción entre muchas: es la condición de posibilidad de cualquier libertad real, de cualquier justicia concreta, de cualquier proyecto de futuro que no esté dictado desde arriba por intereses ajenos.

Solo desde una comunidad natural organizada y soberana será posible reconstruir el sentido de lo común y oponerse a la lógica destructiva del sistema financiero sin patria. Ese es el verdadero debate del siglo XXI. Por esta razón invito a todos a conocer la nueva Escuela Económica Soberanista y la Teoría de las 5 Soberanías que estoy desarrollando (www.teoriasoberanista.com)